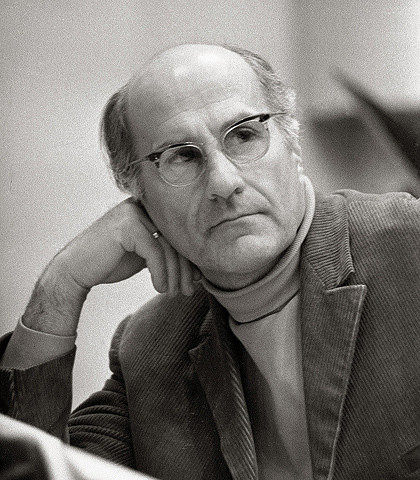

Советы старейшин Владимир Зельдин, актер, 97 лет

Самый опытный актер России — а возможно, и мира — о посещении Лубянки, съемках под бомбардировками, свободе от партийной дисциплины и о том, как все помнить.

Родился до революции, сыграл дагестанского пастуха Мусаиба Гатуева в «Свинарке и пастухе», судью в «Десяти негритятах» и более 40 ролей в театре, никогда не состоял в партии, до сих пор несколько раз в месяц выходит на сцену Театра Российской армии, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой из активно работающих артистов.

— Вы родились в 1915 году и прожили в России весь XX век — с войнами, революциями. Думали когда-нибудь, почему удалось уцелеть?

— Такое произошло, я считаю, чудом. Если говорить о моем поколении, все, кто пришел домой после войны, уцелели чудом — и я тоже.

— Вас же тогда кино спасло.

— Да. В 1941-м работал в Центральном театре транспорта. Мне было уже 26, и я был очень плотно занят в репертуаре — все ведущие роли: «Комедия ошибок» Шекспира, «Вторые пути» Афиногенова. И была пьеса «Генеральный консул», очень неплохая, про конфликт с Японией. Я играл грузина — хорошая роль, с юмором, я немножко акцент сделал. А Иван Александрович Пырьев, выдающийся, на мой взгляд, режиссер, начинал снимать фильм «Свинарка и пастух». Реальная сказка, музыкальная такая комедия. Глаша, девушка из северной деревни, встречается в Москве на сельскохозяйственной выставке с пастухом-дагестанцем, аварцем, Мусаибом Гатуевым. Как всегда, помощники режиссера ходили по театрам, искали актеров. Пырьев посмотрел пьесу, после спектакля зашел и говорит: «Владимир Михайлович, прочтите сценарий». Мне роль понравилась, но я думать не думал, что меня утвердят. Спокойно ждал отказа, а через несколько дней мне позвонили и вызвали на встречу с Пырьевым. О нем ходили легенды: человек грубый, резкий, матерщинник и так далее. Но у меня, молодого актера, был трепет перед таким выдающимся режиссером. Я попросил у нашего помрежа папаху, такую черную, и поехал на «Мосфильм» — а когда я надевал папаху, то немножко на кавказца смахивал. Пырьев меня усадил, налил стакан воды даже и спросил, что я играю в театре, — я говорю, что больше роли романтического плана. Он посмотрел на меня и говорит: «Давай попробуем тебя в этой роли». А там много было конкурентов — великолепных молодых грузинских актеров, им и грима никакого не нужно: бурку надел — и все. Но Пырьев почему-то стал со мной репетировать — там была одна сцена, когда Мусаиб у костра думает о Глаше: «Отэц, ты стар, но у тебя сердце юноши! Ты складываешь песни, которые поет весь аул. Сложи песню о моей любви, пламенную, нежную, как весеннее солнце». Пырьев снял пробы, мои и грузинских актеров, а потом (мне рассказывали) собрал всех женщин в просмотровой — и они проголосовали за меня.

— И это было в 1941 году как раз.

— Да. Мы были в экспедиции, закончили съемки, приезжаем в аэропорт — самолета нет. Попросили разрешения пойти на базар что-нибудь купить и уже там увидели громкоговоритель и услышали выступление Вячеслава Михайловича Молотова: «Вероломное нападение Германии. Враг будет разбит, победа будет за нами». Мы все в шоке.

— Вы тогда совсем не ожидали, что будет война?

— Конечно, нет. У нас же был договор. Никто не думал. Нам в аэропорту сказали: ребята, сдавайте билеты, самолеты не будут летать, давайте на вокзал. В то время кинематографистов уважали: запихнули нас в вагон, мы в сидячем положении доехали до Москвы. Со мной еще собака была, с которой я снимался. Мы полюбили друг друга, но пришлось ее сдать обратно в питомник «Мосфильма» — она так прощалась со мной… Естественно, мобилизация, кого куда — я в военную школу должен был отправиться. И прошло около недели, вдруг звонок: «Владимир Михайлович, немедленно приезжайте на «Мосфильм». Пырьев всех собрал и говорит: «Ребята, приказ — нам нужно заканчивать картину».

— Это Сталина был приказ?

— Я не знаю, чей. Мы его получили от министра кинематографии. Мне дали бронь, и мы стали снимать картину дальше — в павильоне и на сельскохозяйственной выставке. Это было любимое место тогда — москвичей и приезжих, все старались туда попасть.

— Вам не казалось, что есть противоречие: идет война, а вы снимаете сказку про любовь?

— Нет, я об этом не думал. Как-то мы были очень в это время сосредоточенны, мобилизованы на то, чтобы как можно лучше сделать этот фильм. Картина заканчивалась, когда уже были авиационные налеты на Москву. Даже помню время: два часа дня и в седьмом часу вечера… Были списки — кто когда дежурит на крыше, тушили зажигалки: фартук, брезентовые рукавицы, щипцы, бочка с водой и песком. Пожаров в то время в осажденной Москве было меньше, чем сейчас. Вот и порассуждайте — почему.

«Первый раз заграница, боже мой — другая страна. Суточные были обалденные — 500 крон в день. Что это значит? Я за 150 крон мог купить хорошие ботинки!»

— Война ведь была не единственной угрозой. Вас в 1934-м вызывали на Лубянку.

— Да, вызывали. Учился в театральном, студенты: острые словечки, анекдоты — все это очень пресекалось. Мне было 18 лет, и меня пригласили на Лубянку — таким ласковым голосом: «Приходите, надо поговорить». Я взял зашел в парадный — там часовой, лифт есть, но я по лестнице на второй этаж. Зашел в комнату — на левой стороне стол, стул, а вдали тоже стул, комната за решеткой, и за печатной машинкой сидит женщина, говорит: «Садитесь». Я сел, входит следователь в гимнастерке, бурка, пистолет, и говорит: «Оружие на стол». Я обалдел. Говорю: «У меня нет никакого оружия». «Мы все знаем. Поедем домой, найдем — тебе хуже будет». Выгнал меня в коридор, я сижу и думаю: какое оружие, кто это мог рассказать? А потом вспомнил: мы летом уезжали в колхозы — были драмкружки, кто давал уроки грима, кто уроки актерского мастерства. И я сказал: «Суровое время, нужно оружие иметь, потому что на улице могут дать по башке». Кто-то донес. А мимо меня проводили заключенных, подозреваемых — картина была не очень приятная. Но следователь, видимо, видел мое лицо восемнадцатилетнего парня, растерянного, и дал мне подписать бумажку о неразглашении. А мог ведь всю жизнь поломать. Все в руках его было.

— А вы боялись, когда шли на Лубянку?

— Я не боялся, но непонятно, почему этот парень, с которым я вроде бы дружил… Чего ему нужно было докладывать обо мне? Такое время было: хватали.

— Не было опасений, что за вами вернутся?

— Я ничего не боялся. Помню, в 1947 году, после «Свинарки и пастуха», меня Пырьев пригласил на картину «Сказание о земле Сибирской», она частично снималась в Праге. Первый раз заграница, боже мой — другая страна. В гостиницу хорошую поселили — «Флора». Суточные были обалденные — 500 крон в день. Что это значит? Я за 150 крон мог купить хорошие ботинки! Пройдешь по улице, там такие рестораны, где можно сосиски съесть и выпить пива… Пива я, правда, не пил — не пью никогда. Такая эйфория была, оттого что деньги. Плащ себе купил, подарков купил, потом у меня был мини-роман с монтажеркой очень хорошей — девочка рыжеватая с веснушками, приезжала на мотоцикле, чем привлекла внимание группы. Относилась к нам с симпатией. Там в то же время были международные соревнования — прыжки в воду, мой очень хороший товарищ приезжал соревноваться. А потом, в 1968 году… Мы же, артисты, занимались шефской работой: фронтовые бригады после войны ездили в группы войск — Германия, Венгрия, Чехословакия, Польша. Более полутора тысяч таких концертов. Так вот, мы в 1968 году приехали бригадой в наши войска, было такое неприятное ощущение — везде висели лозунги «Фашисты, убирайтесь вон». Мы жили в части, но я хотел найти ту знакомую — она работала в чешской газете, приезжала иногда в Москву. Несмотря на все сложности, я не побоялся, позвонил ей, мы встретились, она тоже была враждебно настроена: «Зачем ввели?» Я был на стороне чехов — не нужно было вводить войска, так же как и в Афганистан. Это все такая провокация со стороны Запада.

— Вы же и в Афганистане были.

— Два раза был, у меня медаль даже есть за Афган. Я офицер запаса. Мы остановились в Кабуле, в военном аэропорту, большой военный госпиталь, нам отвели комнату — и в первый же вечер попали под обстрел талибов. Побежали к окнам: боже, какая красота — летят пули! Вбегает офицер, орет, матерится: «Все на пол! Матрасами накрылись!»

— И опять не боялись ничего?

— Ну вот как-то не боялся, не знаю.

— Вы сказали про командировочные — а вообще бедно жили?

— Зарплаты еле-еле хватало от получки до получки, иногда не хватало — занимал в кассе взаимопомощи. А ведь еще были периоды, когда в магазинах еды не было: стояли пустые полки с консервами. Мы приезжали куда-нибудь в Германию, приходили в продовольственный магазин — нам плохо становилось: молоко, яйца, сосиски, окорока. Ничего в Москве не было, поэтому мы и любили эти поездки на десять дней в войска, хотя платили за них тоже мало. Шмоток тоже не было. Все мое поколение так жило. Понимаешь, в чем дело? Михаил Александрович Ульянов сказал, что такого поколения больше не будет — это святое поколение. Мы были законопослушными. Мы всегда верили в то, что нам говорили. Объявлял Никита Сергеевич Хрущев, что наше поколение будет жить при коммунизме, — мы этому верили. Но самое главное — мы любили свое отечество, где родились, выросли и — мои ровесники — жизнь положили на то, чтобы победить фашизм. Когда я читаю, что на ветерана напали, украли ордена, я не могу понять: неужели государственные мужи, которых мы выбирали и уважаем, не могут ничего сделать?

— А почему вы в компартию так и не вступили?

— Ни пионером не был, ни комсомольцем, ни членом партии. Когда я уже стал актером, то считал, что художник, человек моей профессии, должен быть совершенно свободен от каких-то рамок высказывания, программ, уставов и тому подобного. Художник должен быть свободен от партийной дисциплины. Творить то, что ему кажется правильным, даже если это неправильно. Конечно, многие вступали в партию ради карьеры, а я много и честно работал. До сих пор так занят, что времени ни на что нет. И устаю очень, но говорю всегда: «Если Бог хранит меня — значит, я еще не все сделал».

— Вы помните так много деталей. Вам не тяжело столько помнить?

— Нет, я привык. (Поет.) Я привы-ы-ык.